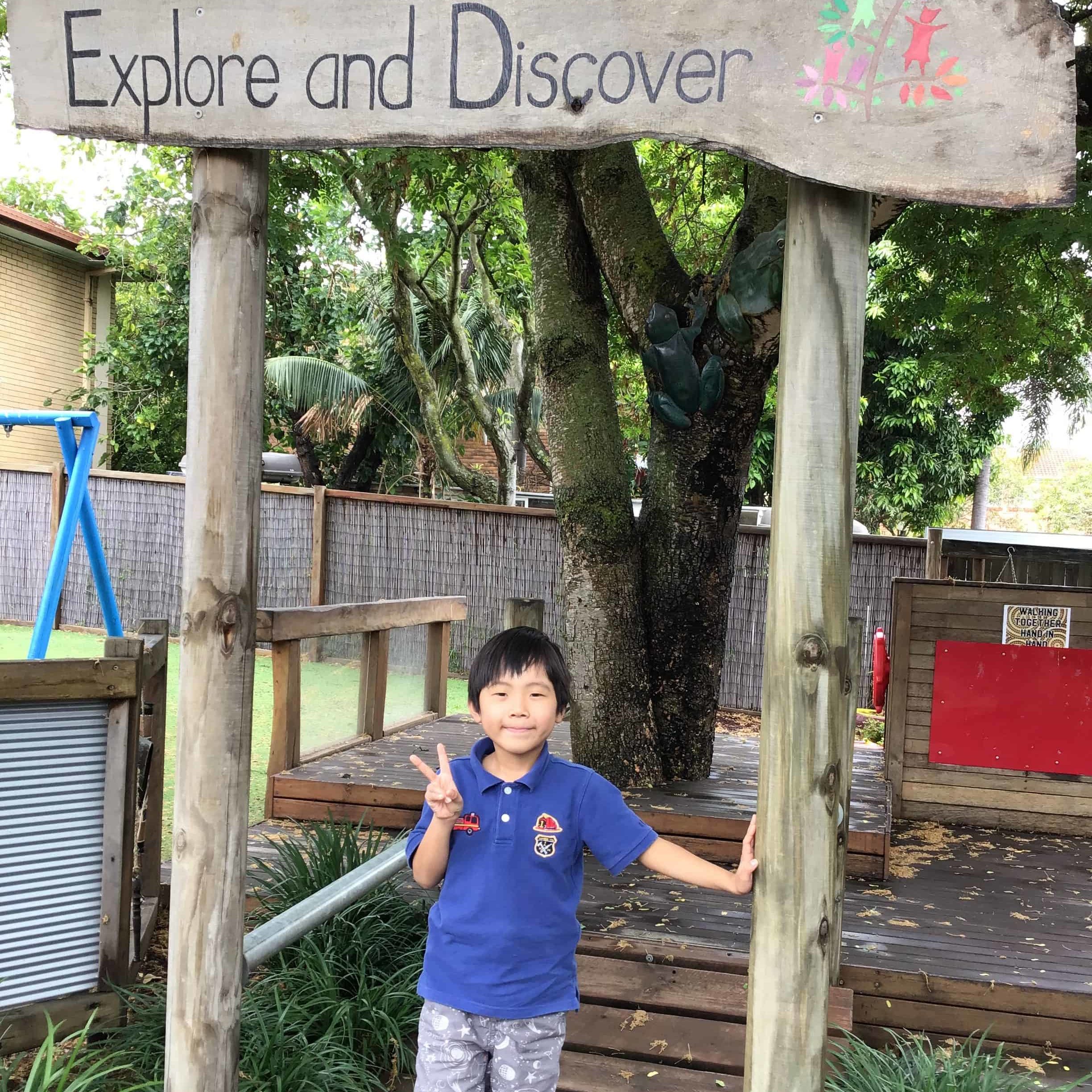

【オーストラリア親子留学】JTBガイアレック様による各種手配が可能です!

こんにちは! HelloKids事務局のYutaですd(^_^o) 今日は、 「親子留学には興味があるけど、色々と手続きが大変そう…。」 という方へ、 ”JTBガイアレック様による親子留学の一括手配” についてご紹介致します! 航空券や宿泊先、お子様の通う幼稚園・保育園(オーストラリアではEarly Learning Centre・Child care centre)に親御様向けの語学学校、そして空港からのご送迎手配も可能です! […]